2022 太难总结了。

写不出 2022 总结的时候我去翻了之前写的年终总结,从 2018 年的第一篇开始,一年一年读过去,读完 4 年也用不了半小时,最后读到 2021 的,感觉可以一字不差地照搬,比如我还是分不清「去年」究竟是哪一年。2020 年终总结我写了:

这一年我的生活里丢下了很多石头,而我还不知道涟漪会荡向何处。

然而事实证明我并不是往水里丢了石头,我是往虚空扔出了回旋镖,它们在 2022 年纷纷飞回来,并且狠狠砸在了我脸上。

2020 年我开始第一份工作,2022 年我在这份工作上被裁员了。

刚被裁的时候除了震惊更多是觉得爽,兴高采烈地写「Dobby is FREE!」。这份工作让我遇到很多很珍贵的人,有很多体验成长和吐槽。但很遗憾我从来没有真的为自己这份工作自豪过。的确公司的名气满足了我的虚荣心,只是随着我工作时间增长,我的信心反而越来越少。我有时候会想我的同事们真的相信他们在做的事情吗?我衷心地希望他们是,但我知道我不是,也许那个时候我就应该走。

但我没有,因为拖延,因为贪心,因为胆小,因为懒,因为这份工作偶尔也有快乐和成就感,于是选了最容易的路:花了很多时间心理建设和自己说「钱难挣屎难吃」。没想到资本家连吃屎的机会都不想给我。

这几年因为工作 (当然也远远不止工作) 没能回国,没能见到至亲最后一面。2022 年我外婆去世了。说起来是我不孝,我一直有意无意在对着自己否认这件事,直到裁员前夕,我才决定去寺庙里为她点长明灯,顺便为自己祈祷一下。最后也是因为一个很自私的想法促成的行动。我站在佛堂里问自己,这一切究竟值不值得?我为了避免失去一份我甚至也不是多享受的工作的风险不想/不敢回国,但其实工作也并非稳固在我手中。

找工作期间几乎被焦虑淹没了,我焦虑得成功做到了每天写日记 (找到工作立刻就停了)。辗转反侧的时候反复想「值不值得」,天平的一端是至亲,乡愁,是我日复一日地把自己极其有限的时间与精力投入自己不相信的产品,那另一端是什么呢?

另一端是眼前的生活。

自从 2020 年搬来这里已经两年多了,我一直在尝试在这里建立自己的生活方式,或者说,在这里「扎根」 (作为还没有也不打算置办房产的人我其实不知道「扎根」的定义是什么)。

两年过去,伴随疫情的结束,逐渐有了一些 routine:大多数时间不出门,偶尔在天气好的周末去公园或是海边;有了常去的餐厅,是便宜大碗服务员态度算不上热情的越南餐厅和港式茶餐厅;日常的盼头是去城里看演出;在出差或旅行的前夜比起激动更多地感到要离开熟悉的窝的恐慌。

开始觉得租住的公寓像个家是在把海报不管不顾地 (指用了会留下痕迹的蓝丁胶) 贴上了墙以后。随后家里开始出现为了片刻的舒适而购置的一些远远超过必需的东西,从前我因为想到搬家的麻烦而不愿意购买的东西 (最后都成了猫窝或猫爬架)。就像我还会在这像光滑轨道上的小球一样匀速前进的生活里生活很久。我感觉自己是一只背着越来越温暖越来越厚重的壳的寄居蟹。

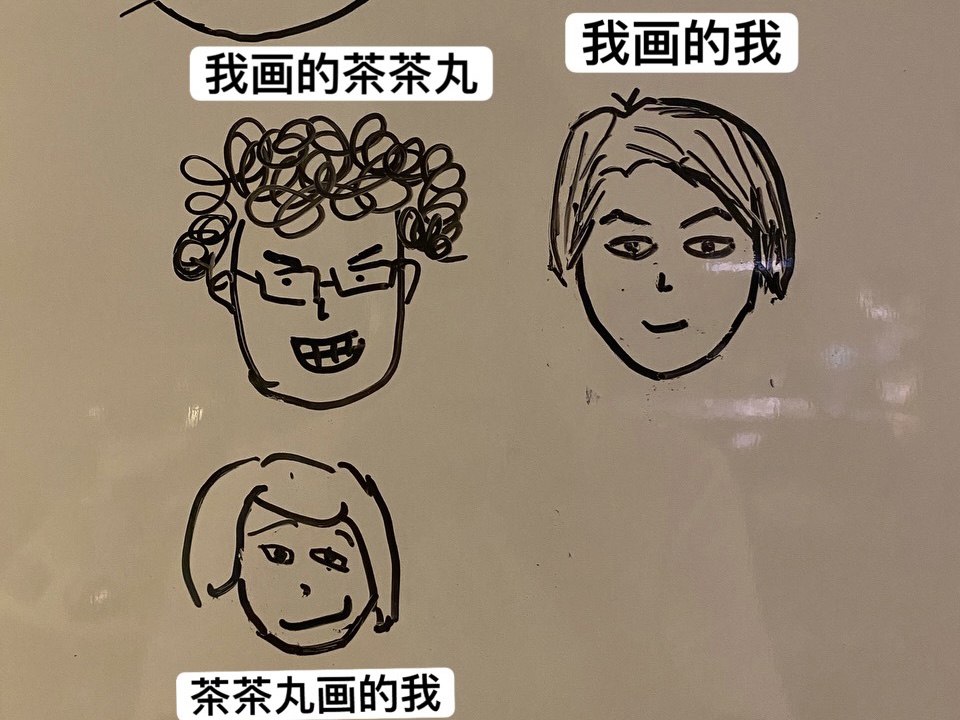

随着这里原来越算得上是个家,我也逐渐显现(或者说恢复?)在家才有的习性,忍不住乱放东西。茶茶丸接替了我妈成了那个在我屁股后面数落我和无条件回应我「东西在哪儿」的问题的人。

但我也知道这不是那个家。显而易见的是这里没有妈,只有让我躺在上面看令我泪流不止的关于妈的书和电影的沙发。没有岭南的潮热,只有昂贵的加州阳光。墙上也没有身高的刻度,只有我们收集的海报。

所以这值得吗?我本不应被问这个问题。

前不久看了一场国内的乐队的演出。乐队演了一首以纽约为背景的歌,大屏幕上的 MV 是纽约的街景。我站在周围和我相似的华人面孔中突然意识到我再也回不去了,因为我再也不会觉得美国是异国了 (虽然 USCIS 和 IRS 都不这么认为),我再也不会仅仅因为一个人和我来自同一个祖国的就觉得熟悉了。乐队用中文打招呼,那好像是家的感觉,但我为什么觉得陌生?

我听到歌词里唱到都市生活的标志,便利店,大排档,地铁,人群,暧昧,心碎。它们好像都已经离我远去了。我并不是觉得不舍,毕竟我手里生活是我自己选择的,是我辛苦挣来的。只是当我停下来回头的时候,我没想到我已经离开这么远了。

这一年我频繁地梦见与回国相关的场景。梦到即将搭上回国的飞机,因为缺了某个检测临时补救而耽误时间,拿到结果后在机场狂奔,在终于坐上飞机座椅的瞬间大哭着醒来。梦到在国内的商场逛街吃饭,在太二酸菜鱼门口因为没有手机扫不了场所码徘徊,保安靠近我要查看绿码的时候我心如擂鼓地醒来。醒来时往往心有余悸,过一会儿又觉得啼笑皆非,梦境像豆瓣评分 4.3 的国产剧一样悬浮,充满对自己并不熟悉的生活的荒谬想象。

想起有次我妈在和我通话挂断前说要去做核酸了,我问她在哪里做核酸,她说在家附近的某地。我在脑海里使劲回忆那个地方,想象那里站满排队低头玩手机的人。又从我妈的话语中得知烈日下人们打了伞,于是脑海中画面里的人们手上多了一把伞,仍然在队伍里沉默地低着头。后来看到一张医护人员通过核酸亭的手套伸进被检测者的口腔的照片,哑然失笑,原来我想得那么错,我以为会像小学时候体检排队扎手指一样。毕竟我没有做过核酸。我躲过一劫,躲过很多劫,以至于我觉得已经失去了和那里的朋友站在一起的资格。

外婆的葬礼过后我妈在电话里和我说,人还是要生孩子,不然都没人料理后事。我说我死了想海葬,河里也行,山里也行,总之把我骨灰扬了就行,也不想办葬礼。我妈问那别人想悼念怎么办,我说这也不是生孩子的理由啊。 挂了电话我才想到,她不是在和我说生孩子的必要性,而是在说人需要家。 眼前的家是寄居蟹壳,难敌大浪;远方的家却已然是异域了。

我想的副标题是「何以为家」。又想起这是 2020 年看的电影,和当时在约会的男生一起看的,在我到湾区的第一个住所,一个宽敞到一个人住有些浪费的 1B1B。那是我第一次独自拥有那么充分的空间,我觉得前所未有的自由。后来不欢而散,只能自嘲受伤是自由的代价。之后没多久我遇到了茶茶丸。在这段关系中我有过很多次像第一次走进那个宽敞的 1B1B 时一样的惊叹,这些前所未有的自由是我之前未曾设想过的。

但这个回旋镖也砸到我脸上了。太多令人发指的性别暴力新闻,让我觉得身为女性从未挣脱过枷锁,仅仅是在生活的一些时刻得以忽略/暂时忘记自己的女性身份已经让我产生幸存者的愧怍。今年有一段时间我真切地因为自己身处一段异性恋亲密关系感到自我厌弃。我究竟是不是在为自己戴上铁链呢?

我仍然没有确切的答案。我并不能总是说服自己需要身处一段异性恋关系之中。只是我知道,茶茶丸和猫给我家的感觉。

今年带着猫去了好几次宠物医院,追着猫喂药,和猫的关系越来越复杂,一边在恶化,一边又在紧急修复。与我和自己的身体的关系巧合地同步了。

IUD 带来的痛经加之久坐以后的腰痛,我整个腰胯的区域就没有几天是舒服的。长久以来我对自己的身体算不上多么关照,很多身体部位只有在疼痛时才有存在感。随着工作的压力,疼痛与疲倦愈演愈烈,我不得不开始采取很多行动缓解疼痛:看了 Chiropractor,健身,更重要的是对身体的觉察。我开始意识到这具身体即使算不上多么健壮,也是很努力地在维持我的生命的。我对她的爱惜太不够了。

我很诚恳地向自己的身体道歉,希望她原谅我曾经觉得我可以随意地使用她或是改造她。慢慢找到了一点和身体的连接,发现这具身体很像一种有自己生活规律的小动物 (其实本来也就是动物),她并不那么喜欢现代生活的节律:不喜欢晚睡,不喜欢早起,不喜欢久坐,也不喜欢站一晚上看演出;对气温敏感,对压力敏感,对周围的其他身体敏感;喜欢大自然,喜欢小动物,喜欢躺着,喜欢新鲜的食物。我有时觉得也不是很复杂,好像和养猫差不多。更多的时候觉得力不从心,我好像不知道她想要什么,抑或是我知道却做不到。

被裁员以后的两个月身体状态和之前很不一样,连坚持运动都变得更简单,很难不意识到大多数疼痛都是工作造成的,但又还是需要一份工资支付修复工伤的账单。总之在恶劣的大环境下非常幸运地找到了新的工作,写下这些字的时候也已经入职一段时间了。是和上一份工作非常不一样的体验,大概又是扔出了一个回旋镖了吧。